炳灵寺石窟,这座雄伟壮观、绚丽多姿的古老丝绸之路上的佛教艺术宝库,不仅是千余年来东西方文化交流融合的有力见证,同时,它更是我们中华民族优秀文化的瑰宝。近40年来,由于工作的关系,对这座深藏于悬崖峭壁上的石窟,我不知考察过多少次,每次考察,都付出了艰苦的劳动和辛勤的汗水。窟龛内那一尊尊精美的造像所体现出来的神秘庄严的气质、亲切慈祥的神韵和超凡脱俗的精神内涵,不仅使我产生敬慕之情,也强烈地震撼着我的心灵。

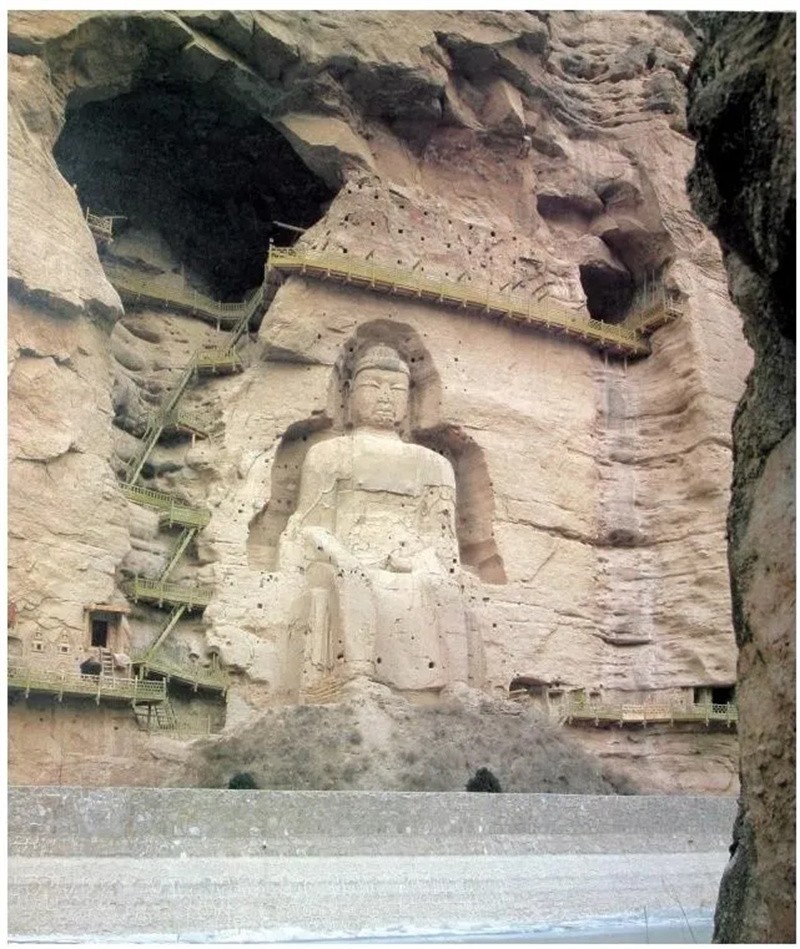

左上角为169窟,中间大佛为171窟,右上角为172窟

炳灵寺石窟,这座雄伟壮观、绚丽多姿的古老丝绸之路上的佛教艺术宝库,不仅是千余年来东西方文化交流融合的有力见证,同时,它更是我们中华民族优秀文化的瑰宝。近40年来,由于工作的关系,对这座深藏于悬崖峭壁上的石窟,我不知考察过多少次,每次考察,都付出了艰苦的劳动和辛勤的汗水。窟龛内那一尊尊精美的造像所体现出来的神秘庄严的气质、亲切慈祥的神韵和超凡脱俗的精神内涵,不仅使我产生敬慕之情,也强烈地震撼着我的心灵。

在无数次的考察中,最使我难以忘怀的是1963年春夏之交的那次充满艰辛而又令人欣喜的炳灵寺石窟的第二次全面调查。这次在我的心灵深处难以抹去的调查,不仅培养和锻炼了我这个当时刚刚走向社会和工作岗位的文物战线上的新兵,也在很大程度上决定了我一生的前途和命运,成为我人生历程中的一个重要转折点,树立了我的工作信心,提高了我的专业兴趣,使我坚定不移地走上了甘肃石窟艺术研究的道路,并在陇原这块淳朴丰厚的黄土地上迈开了我人生旅程中的重要一步。有些年轻的朋友在与我闲聊时也说,对炳灵寺石窟的考察,使我与佛教艺术结下了深深的缘分,从而改变了我生命旅程的航道,因为我本来的梦想并不是从事文物考古。

我毕业后先被分配到中国科学院兰州分院的一个拟成立的社会科学研究所,因种种原因,这个研究所未能建起,后来我要求调入甘肃省博物馆。当时,只知道甘肃省博物馆是一个文明的窗口,但来这里具体做什么,我仍然是分不明和理不清的。办过种种手续后,我便从科学院进入了甘肃省博物馆,成为甘肃文物考古战线上的一名新兵。来到省博物馆后,通过学习,我才逐渐了解到,甘肃是一个有着悠久历史和灿烂文化的省份,地上、地下的文化遗存非常丰富;同时,它又是古老的丝绸之路上的要冲和必经之地及古代东西方经济、文化交流的总汇与集散之地。随着佛教的东传与兴盛,到了南北朝时期,这里成为北方佛教发展最活跃的地区之一,伴随佛教而来的石窟寺也在这一带如雨后春笋般地一个个凿造了起来,譬如敦煌莫高窟、永靖炳灵寺、天水麦积山、泾川南石窟寺、庆阳北石窟寺和分布于河西走廊的其他重要石窟等。但这些石窟寺中究竟有哪些内容?它们的规模有多大?有什么样的重要价值?我不清楚。有一次,领导问我想搞什么,定什么专业,我就稀里糊涂随随便便地说了一句“石窟寺考古”,这样,也就把我分编到博物馆文物工作队。

也许是机缘,当年,我国著名的石窟考古专家、北京大学历史系考古教研室的阎文儒教授接受了一项考察全国石窟的任务,正在新疆和甘肃各地的一些石窟展开工作。阎先生来到甘肃后,组织上派我和其他几位同志去陪同考察。我随阎先生去考察的第一座石窟是天水麦积山石窟。虽然当时我对石窟的内容及特点等方面的知识还一无所知,但通过后来的考察,麦积山历代窟龛中优美的造像及丰富的内容,使我初步认识了佛教艺术的博大精深和佛教文化的丰富底蕴。麦积山考察完毕,领导决定派我和张宝玺一同随阎先生去各地考察并学习,以便进一步得到阎文儒教授的亲自教诲。一路的考察中,在阎先生的亲切教导与不断的启发下,我们逐步掌握了石窟寺记录与考察的基本技能。这是一次难得的机会,我们有幸跟随阎先生一路风尘走遍了巴蜀、华北和江南的各主要石窟,在阎先生不倦的指导下,我们获得了不少在课堂之上所难以学到的知识与宝贵经验。尽管当时我们经常忍饥挨饿地坚持工作,但我们对知识的渴望和对事业充满热情的进取精神并没有因此而减退。在对上述地区的各重要石窟调查完毕后,我们又随阎先生去北京协助整理资料,为了便于查阅文献和阅读佛经,我们住在中国佛教协会所在地广济寺内,有时还乘车去北京大学旁听历史系考古专业各位教授和阎先生有关考古学的课程。

追随阎先生学习近两年,我们增长了见识,也觉得自身充实了许多。完成了北京的工作与学习任务后,我们回到兰州,不久,单位决定对炳灵寺石窟进行第二次全面考察。在对炳灵寺二次考察前的一次会议上,当时的省文化局文物处负责人王毅和吴怡如曾召集文物工作队队长岳邦湖、张学正等人,共同研究了一些具体的问题,并取得共识。大家一致认为关于炳灵寺石窟,虽有1950年陇上著名学者冯国瑞先生及1952年国家文化部和西北军政委员会文化部共同组织的由国内很有声望的美术史家和艺术家吴作人、常书鸿、李可染、张仃等先生参加的两次重要考察,前辈学者在考察过程中克服了很多常人难以想象的困难,也取得了不少收获,但因当时通往该石窟的交通极其不便,消息非常闭塞,再加上各方面的条件极其艰苦,以及石窟本身连接各窟龛之间的木桩栈道早已焚毁或塌陷,不少的窟龛难以登临,他们对一些洞窟只是借助望远镜来观察和记录,致使炳灵寺的全貌和每个窟龛中的遗存仍然是解不开的谜。为了进一步揭开其神秘的面纱和对它进行全面深入的探讨与研究,甘肃省文化局委托甘肃省博物馆文物工作队组成考察队,完成包括窟龛编号、文字记录、摄影和重要洞窟测绘等内容的第二次全面系统的考察。确定参加这次考察工作的成员有原文物工作队队长岳邦湖及董玉祥、初世宾、赵之祥、吴柏年、乔今同。得知能参加这次考察的消息,每个人都感到兴奋和欢悦,也更觉得担负在我们肩膀上的任务的沉重和艰巨,因为这次重大的考察任务完全落在文物工作队同志们的身上,不靠外援,全凭自己的力量来完成。

阳春三月,大地苏醒,杨柳吐青,一派盎然生机。在这个美好的季节,我们沐浴着温暖的阳光与和煦的春风,背着沉重的行李去汽车站乘坐兰州至临夏的破旧敞篷车,在摇摇晃晃了数个小时后到达这座陇上古城。翌日,我们又乘车由临夏至莲花堡(当时永靖县政府所在地),经过两个小时左右的颠簸及尘土飞扬的行程,我们来到了这座依山傍水的小城镇。岳邦湖队长与当地文教部门联系,雇了几匹骡马,驮着我们的行李,沿着莲花堡旁黄河岸边崎岖的山间小路,又走了两小时左右,到了快入炳灵寺石窟的黄河峡口,每个人都有些疲惫不堪。入峡后行至转弯处,眼前出现了一个奇异美妙的童话般的世界,小积石山群峰竞立,姿态万千,黄河自山前蜿蜒奔腾而过,给人以奇妙与梦幻之感。站立在河边巨石林立的鲁班滩上,远远向对岸眺望,大寺沟西崖悬崖绝壁上的窟龛交错坐落。雄伟的唐代大佛贴壁而坐,似乎默视着人世的沧桑。大寺沟如一座鬼斧神工凿造出来的神圣艺术殿堂,是那样庄严、肃穆和辉煌!一股肃然起敬之情,不禁油然而生。不一会儿,几个羊皮筏子划向岸边,分别载运我们过河到炳灵寺文物保管所。与其说它是一个单位,倒不如说这是一座简陋的农家小院,几间简朴的小屋内,仅有一张桌子和几张木板床。经过相互介绍,我们才知道文管所内只有两位工作人员,他们如同炳灵寺石窟的守护神一样,在这个偏远、闭塞而又寂寞的地方,已经度过七八年艰苦的岁月,他们就是后来成为炳灵寺文管所所长的王万青和王有举两位同志。

第二天一大早,我们就起床走向大寺沟,满山遍野的紫丁香散发着诱人的清香,王万青带领我们参观炳灵寺石窟,了解这里的具体情况。崖面上的窟龛密密麻麻,因无栈道可通,我们只能抬头仰视,窟龛没有具体的编号,到底有多少数目,也难以说清,除了个别的窟龛可以到达外,绝大多数窟龛似乎都高高地悬于距地面至少约20米高的崖面上,可望而不可即,只能望而兴叹。没有栈道可通,怎么进入这高悬于崖壁上的窟龛,立即成为大家关注的问题,经过仔细策划与研究,决定由王万青同志请来当地有经验的能工巧匠,制作十余米高的高梯,并修复一些力所能及的临时栈道,在崖面上打眼插桩以绳吊横木,做成一个独木桥式的行道,以便通往每个窟龛。这些临时的栈道、“独木桥”和高梯,后来随着我们考察的行踪,不断地改变和挪动着它们的位置。王万青和王有举同志不仅关照我们的生活,也还不时地参加我们的调查,成为我们这次勘察队伍中的成员。在生活上,经过当地政府部门的特许和照顾,除了定量的食物以外,又给我们配发了一些额外的粮油之类的食物。这就在很大程度上保证了每天辛苦之后,还能基本上吃得饱。凭着对事业的热爱和工作热情,我们每天都坚持工作在8小时左右。有时为了完整地记录一个窟龛,甚至要工作到黄昏时分。在进行窟龛记录和其他工作时,由于营养不良,特别是站在“独木桥”上进行工作时,甚至感到头晕目眩,若有不慎和大意,就有自高空跌下的危险。尽管如此,不管搞摄影的还是做测绘及文字记录的,没有一个人叫苦叫累,更没有一个人畏缩不前。

经过紧张而艰辛的50多天的工作,我们安全顺利地完成了绝大部分窟龛文字记录、摄影和编号的任务和预定的计划。等待我们的则是设法登上位于窟群北侧大佛两侧距地原有60米高的两个洞穴式大窟。自大寺沟举目望去,两个大窟雄踞于山崖之巅,神秘莫测,也不知洞穴内存何物,只见燕子和野鸽穿梭飞行于其间,进进出出像召唤我们并给我们信息。如此险峻的洞窟,究竟攀登还是放弃或再等机会?同志们对事业充满崇高的责任感和使命感,决定以一种大无畏的献身精神,克服一切困难,先登入大佛南侧被称为“天寺”的洞窟。在经过周密的计划和准备后,又聘请了当地技艺超群、胆大心细的木工和身强力壮的民工,为我们做一些登窟前的准备,以保障大家的生命安全。他们不畏艰险,攀崖登壁,利用原来崖壁上旧有的栈道桩眼自下而上地插上方木,再一层一层地搭上长梯,实在无法架设栈道的地方,就打上桩眼,挂牢绳索,就这样,基本上可以攀登,然后从山崖顶部垂下两根绳索,以便无栈道和梯子可用时攀登。

我们正式攀登洞窟的那一天,先由两名熟习线路的木工师傅在前面给我们引路,然后岳邦湖紧随而上。在距地面30余米处,就接到了那两根从山崖顶部垂下的绳索,一根束于攀登者腰间以防止意外,另一根用于双手抓握攀登。攀登者紧抓粗绳,脚踩崖面,一步一步地缓缓前进,此情此景,真叫人捏着一把汗。站在下面的人们都屏住呼吸,急切地祈望着他们安全抵达洞内。他们的高空攀登,终于在相互的协作和配合下,取得了胜利,在场的人也都为此壮举感到欣慰和松了口气。紧接着王万青、初世宾、赵之祥等一个个先后在众人的协助下,勇敢地攀登成功。轮到我攀登了,起先攀登长梯时,还不觉得什么,待逐步接近那高高悬挂而下的绳索时,心中着实有些恐慌,似乎全身都在颤抖,此处,上不着天,下不着地,无论如何也得勇敢地攀登,既然前者能上,我也应该上去。我控制了一下情绪,定了定神,恐惧感也减退了些,当双手紧握绳索的那一刻,其实什么也顾不得想,似乎把生命交给了上苍,这时,只有一个信念,那就是“上”。也不知是一股什么力量的促使,使我这个平日不怎么锻炼,体能在当时又较弱的人,在众人的协助与鼓励下,终于完成了这段惊险非常的攀登。临近洞窟入口处,我几乎不知道是怎样在众人连拉带推的帮助下,连滚带爬地进入窟内的。吴柏年、乔今同等人也相继艰难地登攀了上来,大家才算松了一口气。根据崖壁上最迟的明代嘉靖年间(1522—1566)题铭来推断,至少有三四百年无人或很少有人登临这座大窟了。

进入大窟,首先映入我们眼帘的,不是满壁的佛龛和彩绘,而是一堆平均高一米余的鸟粪和散落其间的野鸽的羽毛,有些则更高,这些鸟粪是数百年间鸟类在此活动排泄的沉积,高低起伏如一座座小小的山头。这样的奇观,是栈道被焚毁之后无人或很少有人再能登临的最好证明。这座昔日佛事活动十分盛行的洞窟,变得如此荒凉!再定睛举目四望,残存的佛龛和壁画,依然分布于四壁的各方。古雅朴实的造像与绚丽多姿的绘画,使我们大家都激动异常。当时,同志们都不约而同地分散开来,各自在壁前细心观察和欣赏。正在我们兴奋之际,突然有人喊道:“大家看,那是造像铭文。”我们都围上前去,顺着手指的方向,在窟内西北角的一个佛龛旁的崖壁上,看见一方涂有白粉的长方形框格,框格内字迹十分清晰,密密麻麻地书写着墨书造像题记。尽管位置很高,我们一时还难以认出它的全部内容,但大家你一字我一句地凑起来,大致也知道了这是一篇与造像有关的墨书题记。虽然我们一时还难以了解其全部内容,但“建弘元年岁在玄枵三月廿四日造”这几个关键性的字迹,却清清楚楚地呈现在我们的眼前,“建弘”不就是西秦乞伏炽磐时期的年号吗?它究竟具体是哪一年当时还难以说出,但这一方珍贵而又重要的墨书题记,无可争议地说明了此窟的开创年代至少也在西秦时期。

169窟内北壁第6龛左上方的墨书题记,题记宽0.87米、高0.47米,共21行,每行约24字,字近楷体,最后一行“建弘元年岁在玄枵三月廿四日造”的落款,是目前发现的最早的石窟纪年题铭

这方题记的发现,大大鼓舞了大家的情绪,我们几乎搜遍四壁的每个角落,看看有无希望再能发现些什么较有价值的东西。之后大家又集中于建弘元年题记下分析,题记下彩绘两排供养人像,上排为首的一位方脸大眼,满腮胡须,神情肃穆,面对佛龛,着袒右肩袈裟,其旁墨书“护国大禅师昙摩毗之像”,紧随其后的也是一位僧人的形象,旁墨书“比丘道融之像”……崖壁上那一方方多姿多彩的壁画中,有单体的佛、菩萨像,也有简单的说法图及千佛等。所幸的是在不少壁画旁还有墨书标明佛与菩萨的名称,如“释迦牟尼佛”“无量寿佛”“弥勒菩萨”“观世音菩萨”“得大势至菩萨”“释迦牟尼佛/多宝佛”及“维摩诘”等。很快得知,这一方有纪年的墨书题记中的“建弘元年”即公元420年,墨书题记的内容,主要指在修编号6龛时洞窟内的一些景象,大禅师昙摩毗为古印度大师,来西秦被西秦王尊为“护国大禅师”,受到很高的礼遇和尊敬。因为他是当时著名的禅僧,修窟造像便于修行,他们在这里开龛造像,必然受到西秦王朝的拥护与支持。这方造像题记,是目前全国各石窟寺中,保存最早的有纪年的题铭。这不仅为炳灵寺石窟的开创年代与洞窟分期提供了有力的证据与线索,同时,也为进一步探讨甘肃各地早期石窟,如莫高窟、文殊山、马蹄寺、金塔寺、千佛洞、天梯山及麦积山等重要石窟的开创及分期断代,提供了十分珍贵的旁证资料。此窟内的西秦时期的造像与壁画的特点与风格,也为中国早期石窟的分期断代与这一时期佛教艺术的发展历史填补了空白,为进一步研讨中国早期佛教艺术的演变和发展等,提供了非常重要的新的内容与参考资料。

我们不仅对此重要发现感到欣喜,更感到它对我们的确是最大的回报与安慰。在自此以后的攀登考察中,我们的胆量也大了,情绪也不怎么紧张了,每次小心翼翼地进入洞窟时的心情,也轻松和平静了许多。进入洞窟面临的第一个问题是洞内佛龛的编号,经过大家认真考察与分析,根据分布于崖壁上佛龛的排列顺序,就现存的佛龛与壁画共编1—24号。再依炳灵寺窟群窟龛的顺序,将发现“建弘元年”造像题记的这座佛窟编号为169窟。岳邦湖同志在民工们的协助与保护下,腰束绳索,独自一人站立在悬空木桩上,以他有力的手臂,工整而又艰难地在洞窟崖壁的最高处,用黑色油漆写下了“169”几个阿拉伯数字。直到如今,这几个字仍然显得那样醒目和耀眼,每当看到它们,我都不禁想起在那个艰辛的岁月里,同志们所表现出的那种勇于献身和顽强的工作精神。在169窟内,根据每个人的具体情况,有的记录,有的摄影,有的测绘,经过几天努力,我们胜利地完成了勘察任务。就这样,经过50多天的艰苦奋斗,我们对炳灵寺石窟的第二次全面考察画上了一个圆满的句号,我们也向领导部门交上了一份满意的答卷。

回到兰州后,经过几天的休整,我们开始了资料的整理工作。为了能向世人展示出我们这次考察的结果,组织上决定由我执笔,写一个调查简报。我也愉快地接受了这项任务,综合大家的劳动成果,在很短的时间里撰写了一篇《调查炳灵寺石窟的新收获——第二次调查(1963年)简报》。经过讨论,大家同意后,将稿件投向在全国较有影响的《文物》月刊,由于这次考察中所获得的资料非常珍贵和重要,《文物》月刊也以较快的速度在显著的位置将这篇简报在1963年10月份刊出。简报一公布,在国内外考古界,特别是佛教艺术考古界,引起了很大震动。从此以后,炳灵寺石窟的名声随着169窟建弘元年造像题记和大量的西秦造像与壁画的发现与存在而不断上升,并且强烈地吸引着国内外有关的专家和学者,他们都渴望有朝一日能亲临现场,一睹西秦佛教艺术的真容与风采。

在炳灵寺石窟调查之后,我们乘胜前进,于当年的初秋时节,再向河西走廊进发,对隐藏在绵延千里祁连山境内千百年、交通更不方便、条件更加艰苦、情况更为复杂的众多的石窟寺进行全面考察。在调查河西走廊位于祁连山中的昌马、文殊山、马蹄寺、千佛洞、金塔寺等石窟中,我们也同样取得了十分珍贵的资料。虽然在考察中我们也遇到了不少的艰险,吃了不少的苦头,但无一人发出怨言。后来我们将这次考察结果以《马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟调查简报》的形式,撰文发表在《文物》月刊1965年第3期,以我们所获得的最新资料,论证了上述几处石窟的开创年代及它们之间的相互关系等方面的问题,使国内外学者对河西的诸石窟寺有了更进一步的认识和了解,把曾经在国内外学者眼中河西石窟的“盲点”逐渐地展示了出来,并为学术界对它们的进一步研究打下了一个良好的基础。

近40年的岁月已飞快地消失,我们从当年充满朝气的青年变为老年,数十年的艰辛与坎坷也锻炼和造就了我们这一代人所特有的性格。每当回忆起过去充满艰辛与欢欣的工作和在工作中所取得的点滴成果,我们的心境十分平静充实,无悔无怨。或者我们也还可以这样说,回顾过去的岁月,我们没有愧对人生,也没有放弃事业。